Aktuelle Informationen

Am heutigen Standort der alten WU und des ehemaligen Biologiezentrums der Universität Wien entsteht mit dem Campus Althangrund der größte Bildungscampus Österreichs.

Pressekontakt:

Emilie Brandl

Pressesprecherin

emilie.brandl(at)big.at

Presseaussendung 7. August 2025

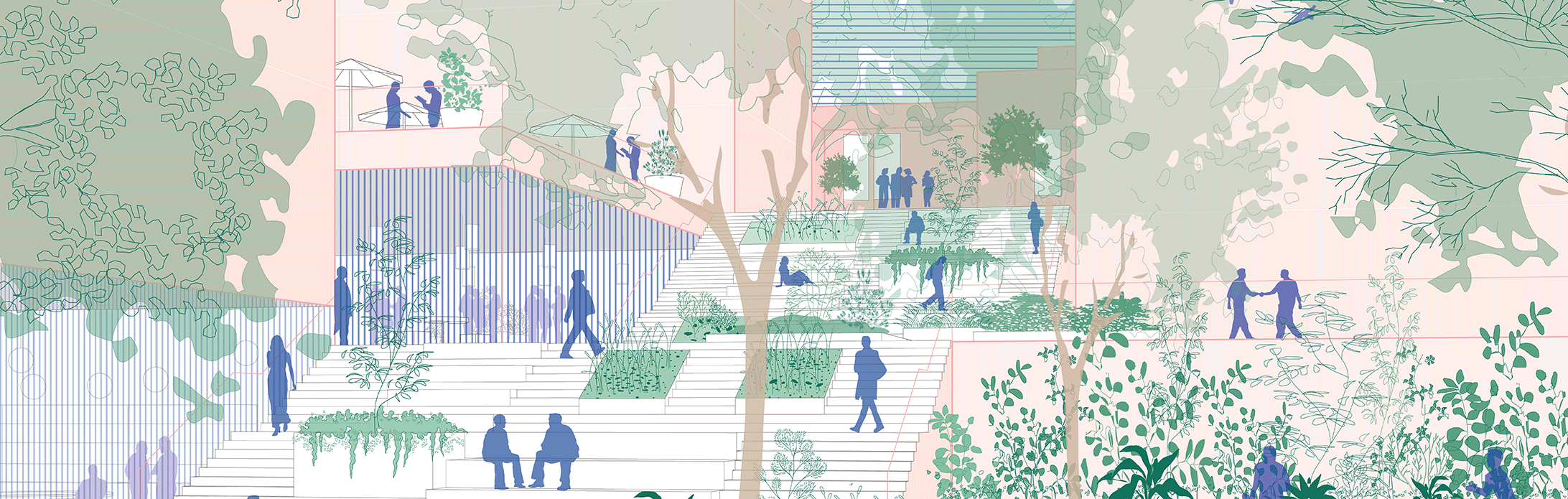

Der neue Schul- und Uni-Campus für tausende junge Menschen und internationale Spitzenforschung wird grün und einladend für die Nachbarschaft

Die Bundesimmobiliengesellschaft hat den Architekturwettbewerb für den Campus Althangrund ausgelobt. Der Bildungscampus entsteht auf einer Grundfläche von rund 60.000 m² am Standort der Alten WU in Wien-Alsergrund. Ab 2032 werden Institute der Universität Wien und der BOKU University sowie eine AHS und eine HTL auf den neuen Campus ziehen.

Der Campus wird zum Raum für Forschung und Lehre im internationalen Spitzenfeld und für den Austausch zwischen Studierenden, Forschenden, Schülerinnen und Schülern, den Lehrenden und der Nachbarschaft. Grünflächen, Wege durch den Campus und eine kleinteiligere Bebauung werden Campuscharakter erzeugen und die Nachbarinnen und Nachbarn einladen. Gleichzeitig soll zur Schonung von Ressourcen möglichst viel der vorhandenen Bestandsstruktur am Standort erhalten werden; Vorgabe im Wettbewerb ist, dass mindestens 40 Prozent der Bestandsstruktur und damit 50.000 m³ Beton erhalten werden müssen.

Insgesamt soll der neue Campus möglichst energieeffizient und klimaresilient geplant, gebaut und betrieben werden. Für eine grundlegende Klimareparatur des Standorts werden Flächen entsiegelt, wo es möglich ist, Freiräume, Fassaden und Dächer werden begrünt, Bäume werden gepflanzt, die bestehende Hitzeinsel wird über Luftströme entschärft. Räumliche Synergieeffekte ergeben sich, wenn Hörsäle, Bibliothek, Lernplätze, Freiräume oder Sportmöglichkeiten von mehreren Einrichtungen genutzt werden; die Nahversorger und die Aufenthaltsbereiche im Freien sind für alle gedacht.

Auf dem Campus werden 16.000 Studierende, 1.750 Schülerinnen und Schüler sowie über 3.000 Beschäftigte der Universitäten und Schulen lernen, lehren, forschen und arbeiten.

Mit dem neuen Campus Althangrund können 21 Kleinstandorte der Universität Wien aufgegeben werden und die Fakultät für Sozialwissenschaften, deren Einheiten derzeit auf 15 Standorte verteilt sind, kommt an einem Standort zusammen. Für die BOKU University wird der neue Campus zu einem international konkurrenzfähigen Nachfolger für den Biotech-Life-Sciences-Standort in der Muthgasse.

Der EU-weite, offene, zweistufige Architekturwettbewerb wird festlegen, wie der Campus aussehen wird. Die städtebauliche erste Stufe soll den Masterplan für den gesamten Campus definieren. Die besten zehn Entwürfe werden eingeladen, ihren Entwurf für die zweite Stufe weiterzuentwickeln und Überlegungen für die erste Bauetappe auszuarbeiten.

Architekturbüros mit Sitz in der Europäischen Union können ihre Entwürfe noch bis zum 18. Dezember 2025 einreichen. Das Siegerprojekt wird Ende des Jahres 2026 feststehen und wird dann der Öffentlichkeit vorgestellt.

Bis inklusive Jänner 2026 sind Zwischennutzungen in der Alten WU untergebracht. Danach wird mit der sachgerechten Entsorgung der Schad- und Störstoffe begonnen. Ab 2027 finden vorbereitende Baumaßnahmen statt. Ende 2028 soll der Rohbau starten. Ab 2032 werden die Bauteile sukzessive eröffnet.

Stimmen zum Campus Althangrund

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung: “Mit dem Architekturwettbewerb wird nunmehr der Grundstein für einen zukunftsweisenden Bildungs- und Forschungsstandort gelegt. Ziel ist die Schaffung eines Campus, der Raum für Spitzenforschung, innovative Lern- und Arbeitswelten und ein lebendiges Miteinander bietet.”

Christoph Wiederkehr, Bundesminister für Bildung: “Es freut mich besonders, dass am Campus Althangrund in Zukunft auch 1.750 Schülerinnen und Schüler einer AHS und HTL ihr neues zu Hause finden werden. Das Ziel wird sein, Flächen zu entsiegeln, Freiräume zu schaffen und so die ideale Lernumgebung für junge Menschen zu schaffen. Ich bin gespannt, welche kreativen Pläne eingereicht werden, um dieses Ziel an einem so zentralen Standort zu erreichen.”

Ulli Sima, Amtsführende Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke: “Was jetzt noch ein aus der Zeit gefallenes, schwer zugängliches und breit versiegeltes Areal ist, wird künftig zu einem hochmodernen und einladenden Uni-Campus für tausende Studierende. Durch die Neugestaltung gelingt es künftig, Barrieren, die der Gebäudekomplex der Alten WU darstellt, aufzubrechen und attraktive Frei- und Grünräume im 9. Bezirk zu schaffen. Ganz wesentlich ist die hervorragende Öffi-Anbindung des Bildungsstandorts. Im Radwegenetz schaffen wir zudem wichtige Lückenschlüsse, indem wir die bestehende Durchfahrtsstraße auf der Platte besser nutzbar machen.”

Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Wien-Alsergrund: “Als Bildungsbezirk heißen wir jede neue Einrichtung willkommen, die Bildung in den Mittelpunkt stellt. Mit großer Freude blicke ich auf den zukünftigen Campus Althangrund, der das gesamte Grätzl durch neue Impulse beleben, räumliche Barrieren abbauen und neue Verbindungen im Bezirk schaffen wird. Besonders schätze ich, dass die Begrünungen des internationalen, hochmodernen Campus auch den Bewohner*innen des 9. Bezirks zugänglich sein werden. Gerade in dicht bebauten innerstädtischen Bezirken ist das von großer Bedeutung. Davon profitieren wir alle.”

Christine Dornaus, Geschäftsführerin der Bundesimmobiliengesellschaft: “Der Campus Althangrund ist selbst für die BIG ein Großbauprojekt und wird international Standards setzen. An einem innerstädtischen Standort werden tausende Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrende, Forschende und die Nachbarschaft zusammenkommen und Campus-Feeling verbreiten. Auf 6 Hektar ist Platz für Spitzenforschung und modernen Schulunterricht genauso wie für Grünflächen und Nahversorger. Wir freuen uns auf innovative Einreichungen, die sich den anspruchsvollen Aufgaben des Architekturwettbewerbs geschickt stellen.”

Eva Schulev-Steindl, Rektorin der BOKU University: “Mit dem Campus Althangrund eröffnet sich für die BOKU University die außergewöhnliche Gelegenheit mit modernen Raum- und Nutzungskonzepten ein zukunftweisendes Umfeld für Studierende und Forscher*innen zu schaffen, das den Anforderungen einer dynamischen Universität gerecht wird. Der zentrale Standort sowie die Integration einer AHS und einer HTL fördern die Vernetzung mit der Gesellschaft und schaffen neue Räume für Austausch und Zusammenarbeit. Die nachhaltige, ressourcenschonende Transformation bestehender Bausubstanz und die Umsetzung kreislauffähiger Konzepte spiegeln darüber hinaus die zentralen Prinzipien der BOKU in Forschung und Lehre wider. Wir sind bereits gespannt auf die Einreichungen im Rahmen des Architekturwettbewerbs.”

Nikolaus Hautsch, Vizerektor der Universität Wien: “Das Projekt Althangrund ist im Sinne einer Standortkonsolidierung sehr wichtig. Alle Projektbeteiligten freuen sich auf kreative und innovative Architekturideen, um einen Bildungscampus nach modernen, nachhaltigen Anforderungen realisieren, der Raum für Zukunft, die Bildung der nächsten Generation schafft.”

Bernhard Sommer, Präsident der Kammer der ZiviltechnikerInnen, ArchitektInnen und IngenieurInnen für Wien, Niederösterreich und Burgenland: "Der Wettbewerb für den Campus Althangrund ist in seiner Größenordnung, aber auch bezüglich seiner Voraussetzungen einzigartig und betritt in vielerlei Hinsicht Neuland: Unter anderem ist der Bauplatz ein bestehender Gebäudekomplex, der auf Grund der notwendigen Dekarbonisierung des Bauens zu seiner größten Ressource werden wird. Auf diese Herausforderungen wurde in der Auslobung klug eingegangen. Mit dem offenen Architekturwettbewerb wurde jene Verfahrensart gewählt, die Innovation, Transparenz und das beste Projekt hervorzubringen verspricht."

Stellungnahme zum Thema "Abbruch der Alten WU"

Niemandem ist es ein aktives oder gar ein unüberlegtes Anliegen, die Gebäude der Alten WU abzubrechen.

Wir haben uns über das Thema viele Gedanken gemacht und Untersuchungen beauftragt. Diese Untersuchungen haben ergeben, dass der Bestand den bautechnischen und nutzungsspezifischen Anforderungen an einen modernen Bildungsstandort nicht genügt. Die Erdbebensicherheit des Bestandsgebäudes erfüllt die heutigen Normen nicht und eine Ertüchtigung in Kombination mit dem darunterliegenden Bahnhof ist nur schwer möglich; weiters würden niedrige Raumhöhen, mangelnde natürliche Belichtung und störende Vibrationen keine zeitgemäße, konkurrenzfähige Nutzung als Bildungsstandort möglich machen. Zudem könnten, bei einem kompromisslosen Erhalt der gesamten Bestandsstruktur, wesentliche städtebauliche Mehrwerte wie die Integration des Campus in den umliegenden Stadtraum nicht verwirklicht werden.

Dennoch wird der Rückbau der Gebäude keine explizite Vorgabe für die Projektentwicklung bzw. den Architekturwettbewerb.

Ganz im Gegenteil, eine klare Vorgabe wird sein, dass mindestens 40 Prozent der gesamten Tragstruktur im Projektgebiet erhalten bleiben – und wir freuen uns auf innovative Einreichungen, die die notwendigen Anforderungen der Universitäten und Schulen abbilden und gleichzeitig selbstverständlich alle Normen und gesetzlichen Rahmenbedingungen erfüllen.

Für die BIG und selbstverständlich auch für die österreichischen Universitäten und Schulen steht energieeffizientes und nachhaltiges Bauen, Adaptieren und Nutzen von Gebäuden bei jedem Bauprojekt im Vordergrund. Wo es möglich ist, erhalten wir selbstverständlich die Substanz – und das nicht nur bei den denkmalgeschützten Gebäuden, wo wir das "müssen", sondern auch bei etlichen Gebäuden aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Bei der "Alten WU" sieht es wie oben beschrieben ganz danach aus, als müssten große oberirdische Teile rückgebaut werden. Wie es weitergeht, wird der Architekturwettbewerb zeigen.

Das Projekt Campus Althangrund ist für die BIG und die gesamte heimische Universitätenlandschaft zentral: Zusammen mit dem bestehenden UZA 2 entsteht - über einen Zeitraum von mehreren Jahren - der größte Bildungsstandort Österreichs, der die gesamte Nachbarschaft prägen wird. Das sind selbst für die BIG, die oft Großbauprojekte im universitären Bereich abwickelt, eindrucksvolle Dimensionen.

Umso mehr Planung und Energie stecken wir in die Vorbereitung der Projektentwicklung. Wir arbeiten mit Expert*innen zusammen, unterstützen und begleiten Lehrveranstaltungen, die sich mit dem Thema befassen. Wir sind selbstverständlich im laufenden Austausch mit der Stadt Wien, mit den ÖBB (immerhin bauen wir über ihrem Bahnhof), den beiden Universitäten, der Bildungsdirektion, den zuständigen Ministerien. Wir haben schon im Mai 2024 gemeinsam mit der Stadt Wien und den beiden Universitäten eine Dialogveranstaltung ausgerichtet, die sich speziell an die Architekturfachwelt gerichtet hat. Seitdem gibt es regelmäßigen Austausch (Telefonate, E-Mails, Treffen) mit Vereinen und Interessensgemeinschaften, die sich mit der Zukunft der Liegenschaft befassen.

Wie geht es jetzt weiter?

Bis Dezember 2025 können Architekturbüros EU-weit einreichen. Wir freuen uns auf viele Einreichungen, die unser Ziel teilen: einen nachhaltigen, inspirierenden Campus für Schüler*innen und Studierende zu schaffen, der gleichzeitig Mehrwert für die Nachbarschaft bietet.

Die Vorgabe in allen Architekturwettbewerben der BIG ist eine möglichst energieeffiziente Planung, Bau und Betrieb der Gebäude. Das gilt selbstverständlich auch für den Campus Althangrund. Es sollen Flächen entsiegelt und Grünräume geschaffen werden. Insgesamt sollen ca. 5.000 m² mit einer so tiefen Substratschicht versehen werden, dass auch große Bäume gepflanzt werden können, auch Fassaden sollen begrünt werden und neue Bäume gepflanzt. Die Rahmenbedingungen für die Schaffung des Bildungscampus wurden im April 2024 in der Stadtentwicklungskommission beschlossen.

Wien, 5. Dezember 2024

FAQ Campus Althangrund

Nutzung als Bildungscampus

Der Campus Althangrund entsteht auf den Liegenschaften der Alten WU und des ehemaligen Biologiezentrums der Universität Wien und wird mit dem UZA 2 zum größten Bildungscampus Österreichs.

Der Flächenbedarf für Schulen und Universitäten steigt massiv; die Ansprüche an international konkurrenzfähige Spitzenforschung wachsen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit wie etwa die Klimakrise zu bewältigen; der Kampf um die besten Köpfe an Universitäten wird immer härter – das verlangt nach neuen räumlichen Lösungen. Moderner Unterricht, Lehre und Forschung sind generationenübergreifend als Campus organisiert und in den Stadtraum integriert.

Der Campus Althangrund ist für die Standortstrategie der Universität Wien ein Schlüsselprojekt. In der ganzen Stadt verstreute Institute (insb. der Fakultät für Sozialwissenschaften) sollen hier zusammengeführt werden. Ziel ist eine moderne Infrastruktur, die interdisziplinäre Forschung fördert und Studierenden eine inspirierende Lernumgebung bietet. Mit einem gemeinsamen Standort fallen auch Verkehrswege weg.

Damit die BOKU University international und national wettbewerbsfähige Spitzenforschung und Lehre betreiben kann, braucht sie für ihren Biotech-Forschungsschwerpunkt, der sich aktuell am Standort Muthgasse befindet, neue Forschungs- und Lehrgebäude mit adäquater Labortechnik. Ein Ersatz für die in die Jahre gekommenen Bestandsgebäude, in denen auch nicht mehr genügend funktionsfähige Fläche zur Verfügung steht, ist daher notwendig.

Der Bedarf an Bundesschulen ist in den letzten Jahren stark gewachsen und wächst wegen steigender Schüler*innen-Zahlen weiterhin massiv.

Es ist geplant, dass bestimmte Einrichtungen wie Mensa, Bibliothek, gemeinsame Arbeitsplätze für Studierende etc. von beiden Universitäten gemeinsam genutzt werden. Dadurch soll die Idee des gemeinsamen Campus gestärkt und der Austausch gefördert werden. Es soll auch die Infrastruktur wie Versorgung und Entsorgung gebündelt werden, um hier einen effizienten Betrieb zu erreichen.

Für den BOKU Standort Muthgasse wird zeitgerecht ein Nachnutzungskonzept erarbeitet. Bis zum Umzug werden noch rund zwei Studierenden-Generationen in der Muthgasse aus und ein gehen.

Das UZA 2 bleibt bestehen und soll funktional (mit den Forschungseinrichtungen) und gestalterisch in den neuen Campus integriert werden.

Es ist vorgesehen, auch Angebote in den Campus zu integrieren, die über reine Bildungszwecke hinausgehen und eine Aufwertung für die gesamte Nachbarschaft mit sich bringen sollen. Das können Räume für Handel (z.B. ein Nahversorger), Gewerbe (z.B. ein Bäcker) und Gastronomie sein, jedoch kein Einkaufszentrum.

Die Veranstaltungsflächen sind primär für universitätsbezogene Veranstaltungen wie Tagungen, Kongresse oder akademische Feiern vorgesehen. Darüber hinaus sind auch universitäre Veranstaltungen zum Wissenstransfer, insb. auch dem Austausch mit der Gesellschaft geplant.

Der Bahnbetrieb der Franz-Josefs-Bahn muss uneingeschränkt während der Bauarbeiten und darüber hinaus aufrecht erhalten bleiben (Berücksichtigung der Erfordernisse der ÖBB).

Architekturwettbewerb und Kreislaufwirtschaft

Untersuchungen (siehe unten) haben ergeben, dass der Bestand den bautechnischen und nutzungsspezifischen Anforderungen an einen modernen Bildungsstandort nach aktueller Einschätzung nicht genügt. Die Erdbebensicherheit des Bestandsgebäudes erfüllt die heutigen Normen nicht und könnte nur durch Verstärkungen im Bereich der Bahnanlage und Gleise nachgerüstet werden, was bei Aufrechterhaltung des bisherigen Bahnbetriebs kaum möglich ist. Die Raumanforderungen für die geplanten Nutzungen können aufgrund niedriger Raumhöhen, mangelnder natürlicher Belichtung und störender Vibrationen nicht im Bestand untergebracht werden. Die Ergebnisse der durchgeführten Untersuchungen und Evaluierungen werden den Wettbewerbsunterlagen beigelegt.

Zudem können wesentliche Mehrwerte, wie der Abbau der Barrierewirkung und die Integration des Campus in den umliegenden Stadtraum mit einer attraktiven Erdgeschosszone, Zugänglichkeit und Vernetzung, Freiraumentwicklung und "Klimareparatur", kohärente Campusentwicklung, Erfüllung der Raumanforderungen der Universitäten, Synergien zwischen den Universitäten und die Integration von Bundesschulen basierend auf den durchgeführten Untersuchungen nur durch einen Teilrückbau der "Platte" verwirklicht werden.

Der kompromisslose Erhalt des Bestands erscheint deshalb als Wettbewerbsvorgabe unter den vorhandenen Rahmenbedingungen nicht sinnvoll und es würden wesentliche Mehrwerte und Chancen für eine vorbildliche innerstädtische Stadtentwicklung verloren gehen.

Jedenfalls müssen mindestens 40 Prozent der gesamten Tragstruktur im Projektgebiet erhalten bleiben. Dies ist auch eine Vorgabe im Architekturwettbewerb.

Im Sommer 2025 wird ein EU-weiter, offener Wettbewerb ausgelobt. Dieser zweistufige Wettbewerb ist aktuell in Ausarbeitung (November 2024) und soll festlegen, wie der Campus aussehen wird. Die erste städtebauliche Stufe soll den Masterplan, für den gesamten Campus beinhalten. In der zweiten Stufe wird eine weitere Detaillierung der ersten Bauetappe erwartet.

Nein, der teilweise Abbruch ist keine explizite Vorgabe für die Projektentwicklung bzw. den Wettbewerb. Vorgegeben wird, dass 40 Prozent der gesamten Tragstruktur jedenfalls erhalten bleiben müssen. Die Projektentwicklung bzw. die Wettbewerbsentwürfe müssen die notwendigen Anforderungen sowie den Raumbedarf der Universitäten und Schulen abbilden und eine Campus-Attraktivität sicherstellen. Gleichzeitig müssen selbstverständlich alle Normen und gesetzlichen Rahmenbedingungen (zum Beispiel die Erdbebensicherheit) erfüllt werden.

Vorgabe ist jedenfalls, dass das Projekt in Planung, Bau und Betrieb klima- und umweltfreundlich ist.

Bisher gibt es keine rechtlich bindenden Regelungen für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen, diese gibt es aktuell lediglich für die Abfallwirtschaft. Die Bemühungen für eine umfassende Integration der Kreislaufwirtschaft in das Projekt, die von Beginn an mitgedacht werden muss, ist einerseits eine bewusste und freiwillige Entscheidung der BIG und der Universitäten, andererseits eine wichtige Vorgabe seitens der Stadt Wien für die Entwicklung des Standorts.

Ziel ist die Orientierung am neu entwickelten Zirkularitätsfaktor (ZiFa 1.0), um den Paradigmenwechsel hin zur Kreislaufwirtschaft im Bauwesen aktiv zu fördern.

Die BIG ließ im Vorfeld des Projektstarts selbstverständlich eine umfassende Bestandsevaluierung durchführen. Diese kam zum Ergebnis, dass ein teilweiser Rückbau notwendig wird (siehe oben). Der Rückbau betrifft die Gebäude der alten Wirtschaftsuniversität und des ehemaligen Biozentrums sowie Teile der Überplattung über der Bahn vor allem im Bereich der Augasse.

Des Weiteren wurden umfangreiche Schadstoffuntersuchungen durchgeführt, die (aktuell gebundenes und deshalb ungefährliches) Asbest und weitere Schadstoffe im Gebäude nachgewiesen hat.

Wien-Alsergrund ist ein etablierter Universitätsstandort in zentraler Lage mit hervorragender öffentlicher Anbindung; die Liegenschaft ist aktuell die letzte Möglichkeit einen Bildungscampus in innerstädtischer Lage zu errichten und gleichzeitig wird eine städtebauliche Lücke in der Stadt reaktiviert und aufgewertet. Durch die Mehrfachnutzung des Bahnhofareals können Flächen effizient genutzt werden, ohne weiteren Boden zu verbrauchen. Ohne das Projekt Althangrund (bzw. bei dessen Reduktion) müsste man den Flächenbedarf anderweitig abdecken, was zu Lasten weiteren Bodenverbrauchs gehen würde.

Anstatt neue Flächen zu versiegeln, wird eine bereits versiegelte Liegenschaft sogar doppelt genutzt (unten Bahnhof, oben Campus).

Gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium wurde entschieden, die Liegenschaft weiterhin als wichtigen Standort für Bildung, Lehre, Wissenschaft und Forschung zu verwenden.

Bei einem Neubau – im Gegensatz zur Bestandssanierung – kann durch spezielle Fundamente das Tragwerk schwingungstechnisch entkoppelt beziehungsweise gedämpft werden. Dadurch können Vibrationen im Gebäude reduziert beziehungsweise vermieden werden.

Vor dem Rückbau wird eine Wertstoffdokumentation inklusive des Wiederverwendungspotentials (Re-Use) der Bestandsmaterialien und -bauteilen erstellt; Was nicht wiederverwendet werden kann (Bauteile), wird (sofern abfallrechtlich zulässig) recycelt.

Es ist geplant, dass der Rückbau nach DGNB-Kriterien (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) durchgeführt werden soll.

Aktuell wird ein Konzept zum weiteren Umgang mit den Fayencen von Maître Leherb entwickelt und mit Museen, Institutionen und anderen möglichen Interessenten gesprochen. Es wird versucht eine Lösung zu finden, damit die Werke weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich bleiben.

Die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft müssen von Anfang an mitgedacht werden. Es ist vorgesehen, sich am neu entwickelten Zirkularitätsfaktor der Stadt Wien zu orientieren, um das Thema möglichst gesamtheitlich abdecken zu können. Ziel ist unter anderem die Reduktion des Ressourcen- und Emissionsverbrauchs über den gesamten Lebenszyklus:

- Minimierung des Einsatzes von Primärrohstoffen durch den Einsatz von Sekundärrohstoffen und Re-Use-Bauteilen (Anwendung des Urban Mining-Prinzips) sowie Nutzung lokal verfügbarer und regenerativer Ressourcen (verantwortungsbewusste Materialherkunft)

- Eine möglichst hohe Nutzungsintensität wird angestrebt

- Verlängerung der Lebensdauer der Gebäude durch Umnutzungsfähigkeit, Erweiterbarkeit und Anpassungsfähigkeit (ohne wesentliche bauliche Eingriffe durch flexible, nutzungsoffene Strukturen, Integration von Maßnahmen zur Klimawandelanpassung etc.)

- Forcierung einer werthaltigen Kreislaufführung durch Verwendung von reparierbaren, leicht trennbaren, rückbaubaren und wiederverwendbaren Bauteilen und die Verwendung von recycelbaren Materialien

Städtebauliche und freiraumplanerische Rahmenbedingungen

Es ist eine differenzierte Höhenentwicklung vorgesehen, die in einzelnen Bereichen maximal 35 Meter (kein Hochhaus) erreichen kann. Bei den Gebäudehöhen wird zudem Rücksicht auf den umliegenden Bestand genommen.

Durch einen Teilrückbau können Barrieren (vor allem entlang der Augasse) abgebaut und attraktiv gestaltete Zugangspunkte auf dem Niveau des angrenzenden Straßenraum hergestellt werden. Sie werden den Campus in den bestehenden Stadtraum integrieren. Dem Josef-Holaubek-Platz kommt mit seiner künftigen Funktion als nördliches Entrée zum Bildungsstandort eine zentrale Rolle zu. Grundsätzlich sind die Freiräume des Campus für alle zugänglich.

Der bisher als starke Barriere wahrgenommene Gebäudekomplex soll durch eine offenere Bebauung durchbrochen werden, wodurch sich eine bessere öffentliche Durchwegung in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung ergibt.

Der Campus wird selbstverständlich den gesetzlichen Anforderungen an Barrierefreiheit entsprechen. Die Freiräume und Gebäudezugänge sollen trotz der herausfordernden Situation durch die Höhensprünge barrierefrei durch Rampen und Aufzüge ausgestattet werden.

Diese Erschließungsstraße bleibt bestehen und soll möglichst für den Fahrradverkehr aufgewertet werden. Sie wird weiterhin als Zufahrt zu den Garagenplätzen für das UZA 2 dienen und ist auch die Anbindung des neu entstehenden Campus.

Die Stadt Wien und der Bezirk Alsergrund rüsten die Fahrradwege rund um den künftigen Campus Althangrund laufend auf.

Die Stellplätze sollen auf ein Minimum reduziert werden. Ziel ist es, dass möglichst wenige Personen mit dem eigenen Auto anreisen. Wichtige Voraussetzung hierfür ist die hervorragende öffentliche Anbindung durch die U-Bahn-Linien U4 und U6, die S-Bahn, die Straßenbahnlinien D und 33 sowie die Buslinien 35A und 37A. Die Fahrradinfrastruktur soll darüber hinaus ausgebaut und innovative Mobilitätsangebote bereitgestellt werden.

Es sind umfassende Begrünungsmaßnahmen samt Baumpflanzungen, umfassender Fassaden- und Dachbegrünung und der Neuherstellung unversiegelter Flächen vorgesehen. Dazu wird auf über 5.000 Quadratmetern eine 1,5 Meter dicke Erdschicht auf der "Platte" aufgetragen und somit eine qualitätsvolle Begrünung inklusive Baumpflanzungen ermöglicht. Die umliegenden Freiräume wie zum Beispiel der Josef-Wolf-Park sollen in diesem Zuge ebenfalls eine Aufwertung erfahren.

Der Baumbestand in der Augasse soll bestmöglich unter Berücksichtigung der Straßenbahntrasse und statischer Erfordernisse bei der Neubebauung erhalten bleiben.

Je nach Ergebnis des Wettbewerbs wird der Spielplatz an dieser Stelle bestehen bleiben oder einen neuen Standort innerhalb des Projektgebiets finden. Grundsätzlich sind auf dem Campus mehr Sport- und Spielflächen vorgesehen, als heute vorhanden sind.

Die tatsächliche Bebauungsstruktur wird im Zuge des Wettbewerbs ausgearbeitet.

Prozessablauf

Gemeinsam mit dem damaligen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung wurde entschieden, dass die Liegenschaft als Bildungsstandort erhalten bleibt.

2022 starteten die ersten Gespräche zwischen BIG und Stadt Wien (MA 21 A). Seitens der BIG wurde eine Machbarkeitsstudie (StudioVlayStreeruwitz, PlanSinn und con.sens) und eine Bestandsevaluierung (StudioVlayStreeruwitz und Triax) durchgeführt. Weiters wurde eine Schadstoffuntersuchung durchgeführt. 2023 wurden im Rahmen eines Planungsworkshops mit der MA 21 A die Entwicklungsziele in Form eines Pflichtenheftes erarbeitet, in dem auch Ergebnisse einer Klimaanalyse eingeflossen sind. Die Rahmenbedingungen für die Schaffung eines Bildungscampus am Althangrund wurden am 16. April 2024 in der Stadtentwicklungskommission beschlossen.

Im Sommer 2025 startet der Wettbewerb zur Erstellung eines Entwurfes für den Campus. Nachdem die städtebauliche Struktur aus dem Wettbewerb hervorgegangen ist, wird der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan überarbeitet.

Die Zwischennutzungen, die den Althangrund als Ausweichquartier während Bauarbeiten nutzen (Ausweichquartier für Universitäten, Artenschutzzentrum, VHS, Kunst-Ateliers, …), ziehen vor dem Rückbau wieder an ihren Hauptstandort zurück. Alle weiteren Zwischennutzungen werden nach Möglichkeit bei ihrer neuen Standortsuche unterstützt.

Ab 2027 finden vorbereitende Baumaßnahmen statt. Ende 2028 soll der Rohbau starten.

Aus heutiger Sicht werden die Bauteile ab 2032 sukzessive eröffnet und Institute der Universität Wien und der BOKU University sowie eine AHS und eine HTL auf den neuen Campus ziehen.

Die erste Informationsveranstaltung für Anrainer*innen gab es im Mai 2024. Auch in Zukunft werden die Anrainer*innen selbstverständlich über wichtige Etappen im Projekt auf dem Laufenden gehalten.

Die Bauarbeiten beginnen frühestens 2028. Bis dahin werden eine Anlaufstelle für Anrainerinnen und Anrainer und Projektwebsite eingerichtet. Die Anrainer*innen werden bei regelmäßigen Infoveranstaltungen auf dem Laufenden gehalten.

Die BIG nimmt mit den Vereinen und Interessengemeinschaften Kontakt auf, die sich mit der Zukunft der Liegenschaft befassen, und steht für Fragen und einen Austausch gerne zur Verfügung. Gleich im Mai 2024 gab es eine Dialogveranstaltung, die sich speziell an die Architekturfachwelt richtete. Seitdem gibt es regelmäßigen Austausch (Telefonate, Treffen) mit diesen Vereinen und Interessengemeinschaften.

Mehrere Lehrveranstaltungen und Summer Schools an österreichischen Universitäten befassen sich mit der Zukunft der Liegenschaft. Die BIG möchte diese Auseinandersetzung fördern und ist an den Ergebnissen interessiert. Deshalb stellt die BIG, wenn gewünscht, zum Beispiel Pläne zur Verfügung oder begleitet die Lehrveranstaltungen.